生活被裝點的五彩斑斕,每一處景色都交織著人們的回憶,然而在一些人眼中,這繽紛的世界卻正在慢慢變得蒼白。

夜里的村子并不寧靜,大家都在舉著手電四處奔走,尋找一個走失的老太太。一宿的忙碌在天亮時終于有了回報,老太太的大兒子領著滿頭露水的老母親走進自家院子。老太太看見進院的大海棠樹,咧了嘴笑出了聲,說到家了,到家了,然后嬉笑著坐在樹下面,哼著她姑娘時候唱的調子。這是我對阿爾茨海默病最早的印象,那時候年齡太小,只記得老太太的曲調里,混雜著幾道子女們蜿蜒的哭聲。我們時常聽到有人說誰家的老人糊涂了,找不著家,打人,偷搶別人的東西,連自己親兒子都認不出來了,這可能就是患了阿爾茨海默癥。

阿爾茨海默病直接對患者的記憶產生進行性的損害,進一步影響患者的思想以及行為,對病人生活質量產生嚴重的影響。而隨著病情的一步步加深,照顧病人的患者家屬所產生的與患者無法溝通和病情治療無望的情緒,將是擊潰他們的最后一根稻草。有研究顯示,與配偶未患有阿爾茨海默病的人相比,那些照顧阿爾茨海默病的老年人,患抑郁癥的概率會增加30% 1。

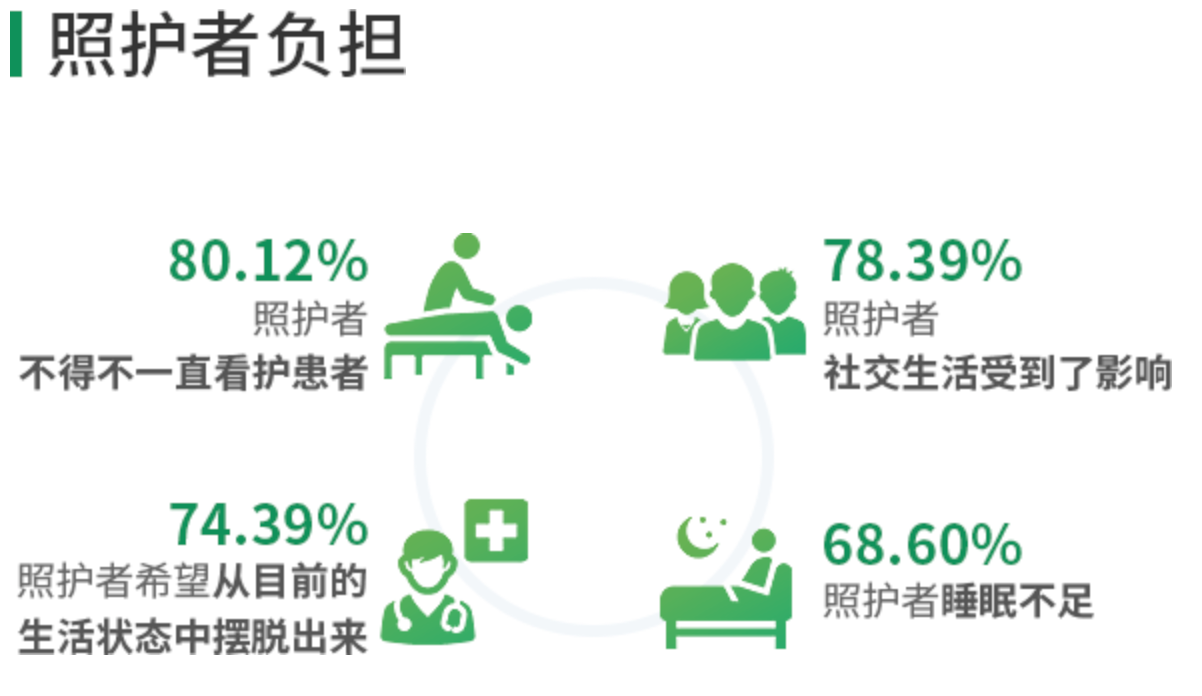

圖源:2019中國阿爾茨海默病患者家庭生存狀況調研報告

我國阿爾茨海默癥現狀

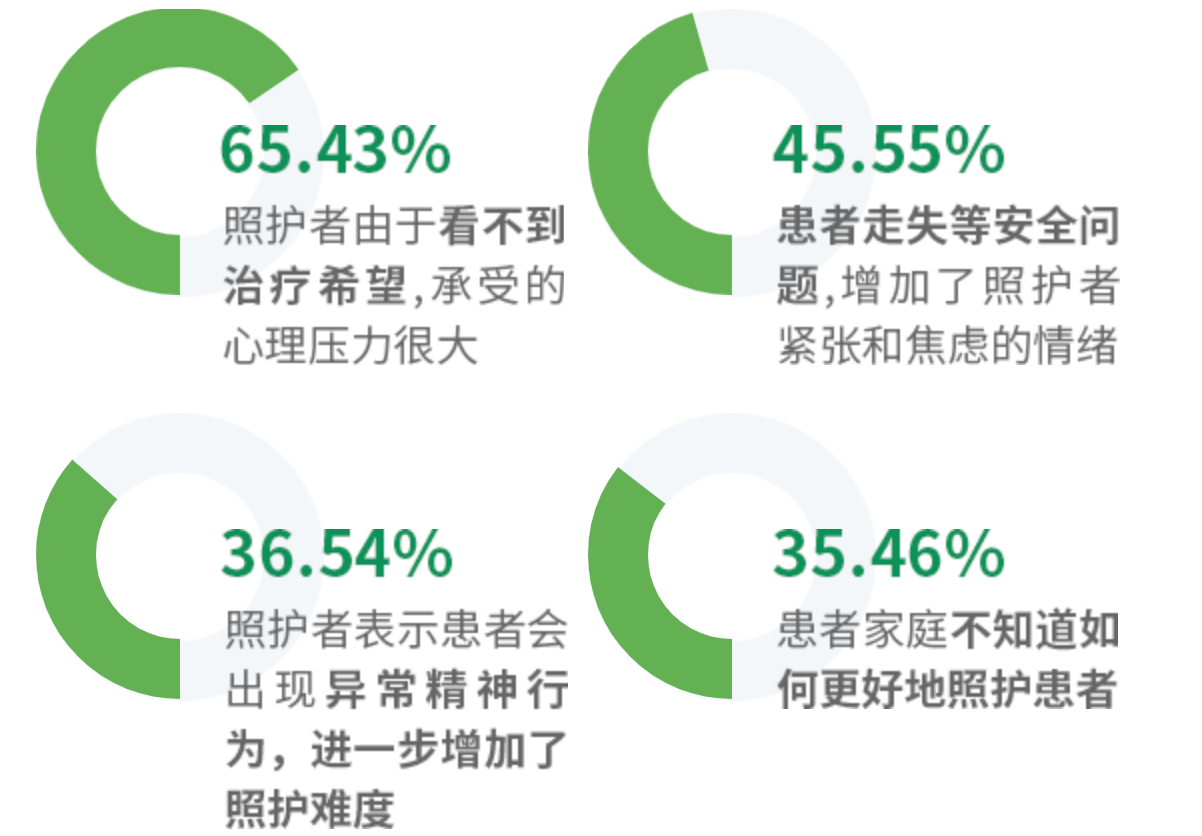

圖源:2019中國阿爾茨海默病患者家庭生存狀況調研報告

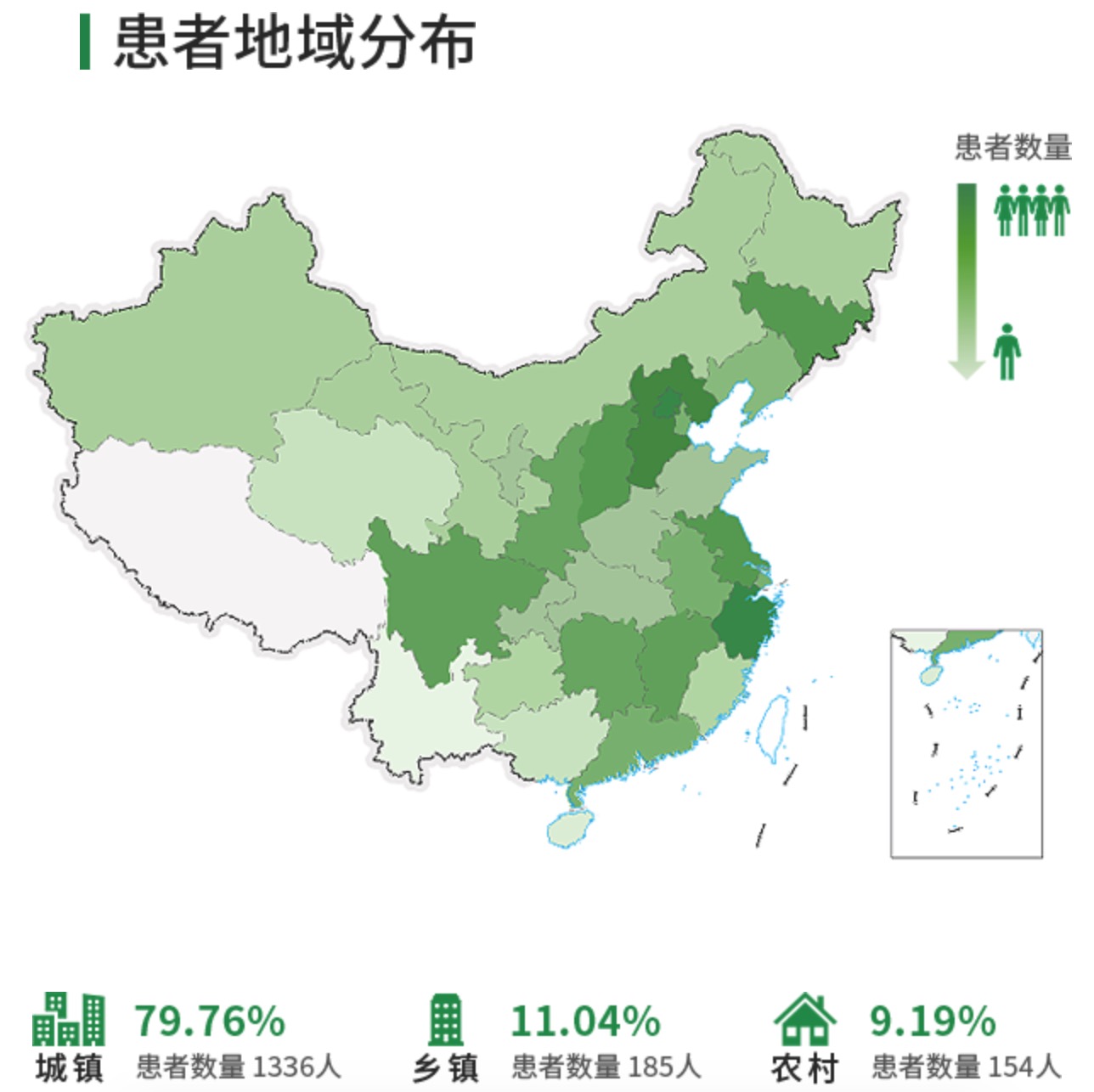

隨著中國人口老齡化日益加劇,據2016年世界衛生組織發布的《中國老齡化與健康國家評估報告》估計,到2040年,中國60歲及以上人口的比例將從2010年的12.4%上升至28% 。隨著人口的老年化,老年人的相關問題已直接關系到國民經濟發展和社會穩定。阿爾茨海默病(AD)是一個日益嚴重的公共衛生問題,影響著全球數百萬患者,每年造成數十億美元的損失。預計到2050年,AD癡呆癥將對全球人口產生破壞性影響,受影響的人數將達到1.31億2。2020年1月發布的《2019中國阿爾茨海默病患者家庭生存狀況調研報告》顯示,截至2019年中國有1000多萬阿爾茨海默病患者,是世界上患者最多的國家,約占世界癡呆總人口的25%。隨著老齡化社會的來臨,預計到2050年我國阿爾茨海默癥患者將超過3000萬。然而這種疾病卻并沒有得到應有的重視。在中國,阿爾茨海默病有三個“低”:認知程度低,就診率低以及接受治療比例低。目前該病無法治愈,只能通過正確的措施,改善和延緩病情。早診斷、早干預、早治療是預防改善該病的主要手段。

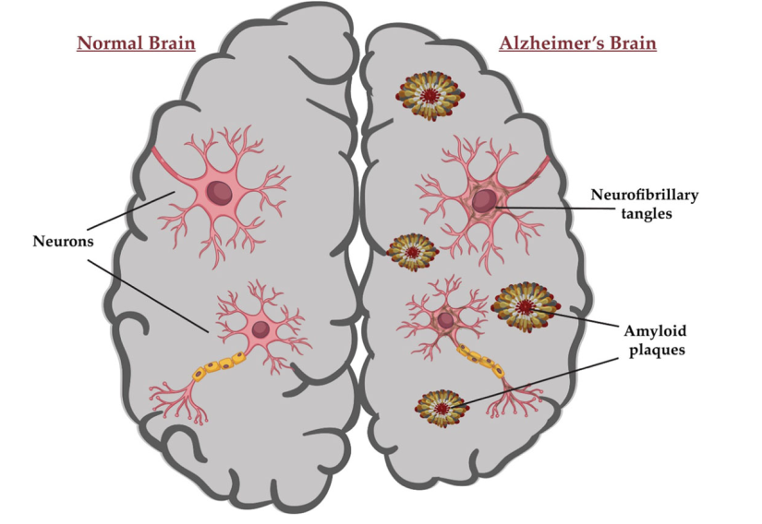

阿爾茨海默癥的致病機制

神經性纖維纏結與老年斑是AD的兩個基本病理特征3。而老年斑的主要成分Aβ蛋白是由β淀粉樣斑原始蛋白(APP)經過β分泌酶(β-secretase)、γ分泌酶(γ-secretase)連續切割成的大小在38-43之間的小肽形成的4、5。較長一點肽段如Aβ42,Aβ43普遍被認為比短一點Aβ40更容易聚合形成老年斑6。在產生Aβ42過程中,APP首先被β-secretase 1(BACE1)切斷開來生成位于胞外的N端sAPPβ與C端的C99蛋白。C99蛋白再被γ-secretase (PSEN1,PSEN2,NCT和APH-1四個亞基組成)近一步切成片段Aβ42或者Aβ40與CTFγ。Aβ42在胞外比Aβ40更容易聚集形成老年斑7。家族性的老年癡呆癥(FAD)主要由APP基因和PSEN1(γ-secretase 催化亞基)顯性遺傳主導。臨床試驗中γ-secretase的抑制劑在臨床上對AD未顯示治療效果,所以PSEN1錯義突變切割C99導致的Aβ42與Aβ40比值上升是AD的主要原因8。AD的另外一個致病機制NFT,是Tau蛋白磷酸化后與正常Tau蛋白聚集形成。關于阿爾茨海默癥的具體致病機制現在認不清楚,其致病機制假說很多,包括氧化應激假說、基因突變假說、胰島素假說、血管因素假說、Aβ-淀粉樣肽級聯假說以及Tau 假說等。其中大部分實驗數據都支持Aβ-淀粉樣肽級聯假說9、10。Aβ-淀粉樣肽級聯假說認為人體中存在著Aβ生成和降解的動態平衡機制,而AD早期患者腦中Aβ42升高聚集形成老年斑,導致Tau蛋白磷酸化形成NFT,神經元死亡、記憶力衰退、行為能力喪失和最終死亡。

圖源:BACE1 inhibitors: Current status and future directions in treating Alzheimer's disease

研究治療從未停止

在中國老年保健協會阿爾茨海默病分會(ADC)、人民日報社《健康時報》共同發起的公益調研結果顯示,每一個數字背后都是一個沉重的家庭負擔,阿爾茨海默病防治的藥物研究已經刻不容緩。

自 1906 年首次報告 1 例 51 歲女性病例以來,AD 載入醫學史冊已近 110 年,但迄今尚無有效的藥物來預防、改善或逆轉 AD 的發生。因此研發新型、有效的 AD 治療藥物成為全球關注的熱點。2019年有139種藥物在進行臨床試驗,然而截止到2020年2月27日,只有121種藥物正在進行阿爾茨海默病的臨床實驗,自2004年以來,FDA已經16年沒有批準新藥2、11。盡管如此,對于阿爾茨海默病致病機理的研究以及治療藥物基礎研究從未停止過。

三啟生物一直致力于神經中樞疾病的研究,基于β淀粉樣斑致病方向,我們利用基因編輯工具,建立了人誘導多能干細胞與阿爾茨海默病致病基因的高效、穩定的新型阿爾茨海默疾病細胞模型,該模型通過驗證確認可以在體外高表達Aβ42,同時滿足穩定批量化細胞生產的要求。我們相信,通過這個細胞模型,可以便捷地研究阿爾茨海默癥的致病機理和開發針對該病的新型藥物。

更多關于我們的AD/PD藥篩平臺的最新進展和數據,可以關注我們在2020年10月12-16號的ThermoFisher 5 Days of Stem Cells Virtual Event:

文作者:江利香,閆玉波

圖片已標注出處,如有侵權請聯系刪除

三啟生物神經細胞相關產品

| 貨號# | 名稱 |

| iN-300 | 神經干細胞 |

| iN-301 | 混合神經元細胞 |

| iNM-001 | 神經干細胞擴增培養基 |

| iNM-002 | 神經元保護劑篩選試劑盒 |

| iNM-003 | Aβ42抑制劑篩選試劑盒 |

| iNM-004 | 神經細胞毒性測試試劑盒 (基于CCK8檢測,包括NPC,培養基及陽性對照) |

| iNM-005 | Ready to use 96孔板混合神經元 |

| iNM-006 | 神經元活性測試試劑盒 |

| iNM-007 | 神經元成熟培養基 |

參考文獻:

【1】Melissa Harris, Depression Can Deepen Over Time for Alzheimer’s Caregivers. Medicine Net. 2020.9.9;

【2】Jeffrey Cummings, Garam Lee, Aaron Ritter, et, al. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. [J]. Alzheimers Dement (N Y) .2020:6;

【3】Estus S, Golde TE, Kunishita T, Blades D, Lowery D, Eisen M, Usiak M, Qu XM, Tabira T, Greenberg BD and et al. Potentially amyloidogenic, carboxyl-terminal derivatives of the amyloid protein precursor. Science. 1992;255:726-8.

【4】Golde TE, Estus S, Younkin LH, Selkoe DJ and Younkin SG. Processing of the amyloid protein precursor to potentially amyloidogenic derivatives. Science. 1992;255:728-30.

【5】Suzuki N, Cheung TT, Cai XD, Odaka A, Otvos L, Jr., Eckman C, Golde TE and Younkin SG. An increased percentage of long amyloid beta protein secreted by familial amyloid beta protein precursor (beta APP717) mutants. Science. 1994;264:1336-40.

【6】Zhang X and Song W. The role of APP and BACE1 trafficking in APP processing and amyloid-beta generation. Alzheimers Res Ther. 2013;5:46.

【7】Doody RS, Raman R, Farlow M, Iwatsubo T, Vellas B, Joffe S, Kieburtz K, He F, Sun X, Thomas RG, Aisen PS, Alzheimer's Disease Cooperative Study Steering C, Siemers E, Sethuraman G, Mohs R and Semagacestat Study G. A phase 3 trial of semagacestat for treatment of Alzheimer's disease. N Engl J Med. 2013;369:341-50.

【8】Pike CJ, Burdick D, Walencewicz AJ, Glabe CG and Cotman CW. Neurodegeneration induced by beta-amyloid peptides in vitro: the role of peptide assembly state. J Neurosci. 1993;13:1676-87.

【9】Gschwind M and Huber G. Apoptotic cell death induced by beta-amyloid 1-42 peptide is cell type dependent. J Neurochem. 1995;65:292-300.

【10】Hardy JA and Higgins GA. Alzheimer's disease: the amyloid cascade hypothesis. Science. 1992;256:184-5.

【11】 Jeffrey Cummings, Garam Lee, Aaron Ritter, et, al. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2019. [J]. Alzheimers Dement (N Y) .2019:5